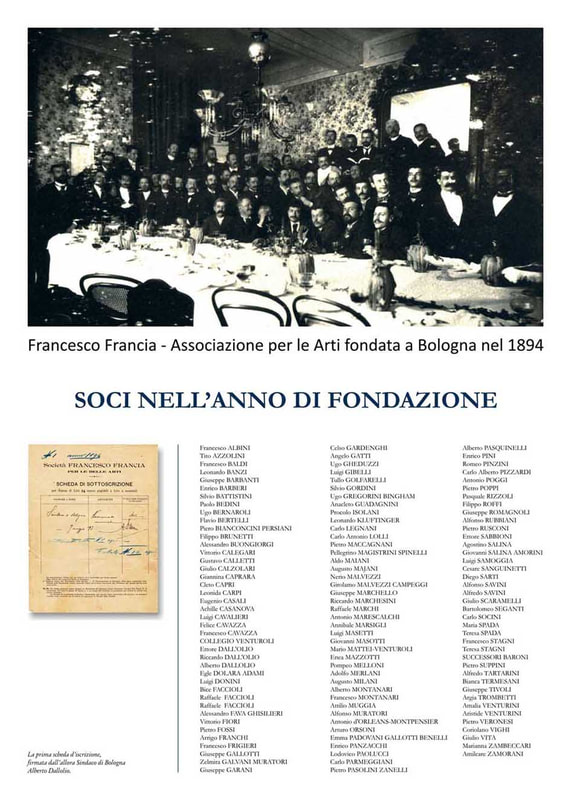

1894 - Il banchetto d'inaugurazione.

S T O R I A

|

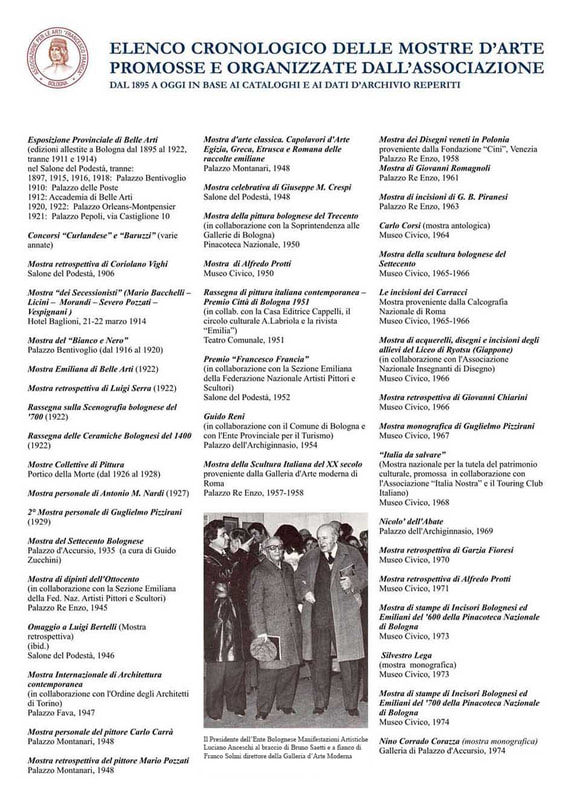

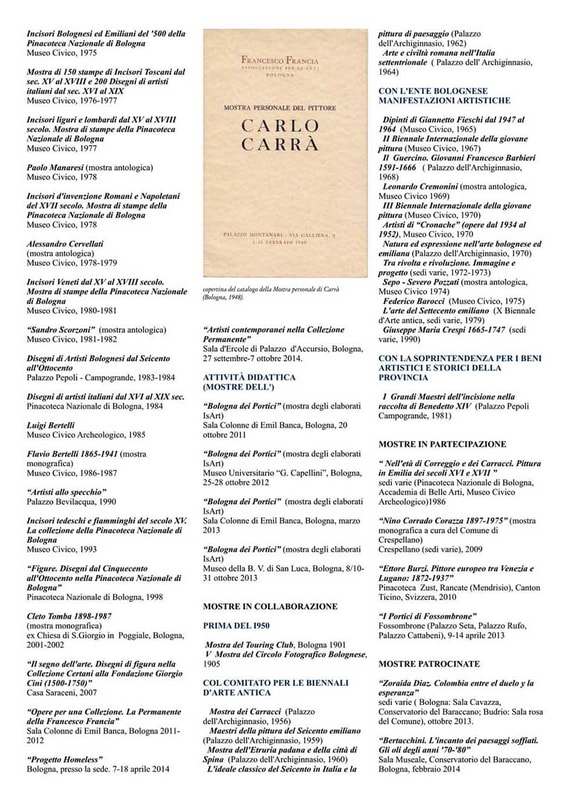

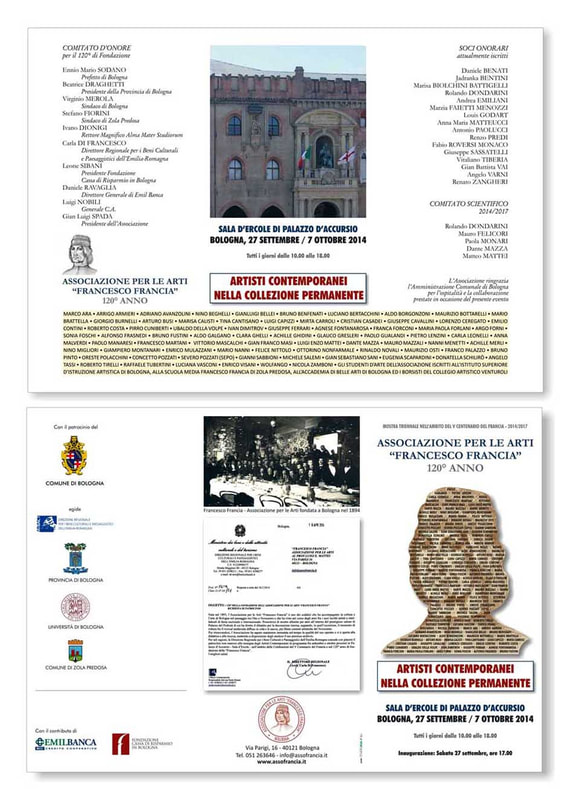

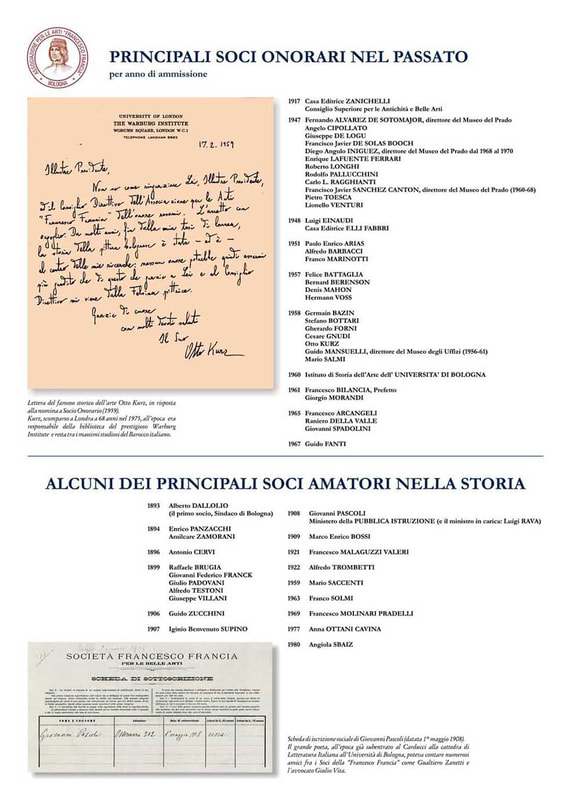

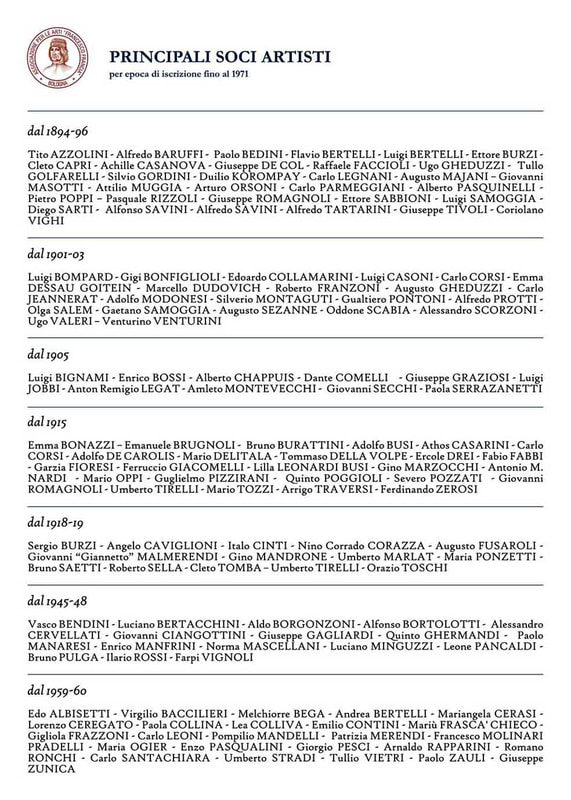

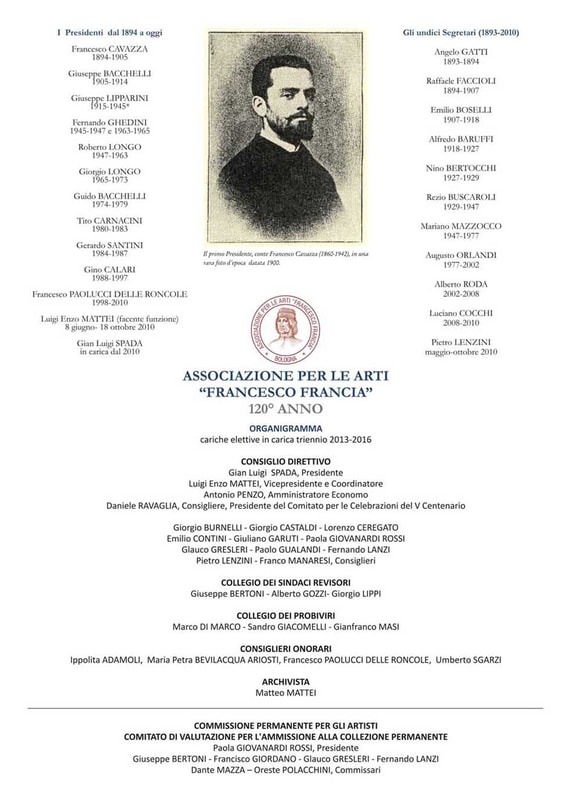

L’ASSOCIAZIONE “FRANCESCO FRANCIA”, UN’AVVENTURA NEL NOVECENTO ITALIANO (a cura di Matteo Mattei). Come appare pubblicato nella prima circolare della costituenda associazione, nel marzo 1893: “la Società prenderà nome da quel luminare dell’Arte bolognese che fu Francesco Raibolini detto il Francia, a riverente ricordo del passato ed a propizio augurio per l’avvenire(…)”. Fondata il 21 gennaio 1894, ebbe per primo Presidente (1894-1905) il conte Francesco Cavazza, erudito e filantropo bolognese; né fu mai un’associazione di soli artisti: anzi, aprì le sue porte – e le apre tuttora – a ogni amante dell’arte. Il ritmo delle attività dei primi tempi rimase scandito dalle frequenti mostre organizzate dall’Associazione, una ogni anno, a Primavera, dal 1895 al 1922. Vi presero parte i nomi più in vista del panorama artistico emiliano - romagnolo ed italiano, da Luigi e Flavio Bertelli a Coriolano Vighi, da Tullo Golfarelli a Diego Sarti, dall’Ugonia al Magnavacca, da Adolfo De Carolis ad Augusto Sezanne; le opere di costoro furono espressione, in ultima analisi, di un ambiente culturale in cui i fermenti artistici lievitavano. I pittori, e gli scultori, bolognesi, a quel tempo numericamente ancora scarsi, per poter far conoscere le loro produzioni grazie alla Francesco Francia non dovettero più dipendere dalle varie esposizioni artistiche che si allestivano nelle restanti capitali culturali della Nazione: Torino, Venezia, Firenze, Roma e Napoli. L’Associazione si strutturò, a livello organizzativo, in forme così ottimali che, ai primi del Novecento, il Comune le affidò i ben noti Premi “Baruzzi” e “Curlandese”, istituiti – come si sa – alcuni decenni prima; fu, questa, una felice decisione poiché l’eco delle due manifestazioni si trasformò in qualcosa veramente a carattere internazionale; si trattò, in definitiva, di autentici eventi mondani, molto attesi entrambi dalla Bologna “bene” e che si svolsero prevalentemente presso il salone del Palazzo del Podestà, mentre solo in rare altre occasioni in luoghi diversi da questo, seppur altrettanto prestigiosi (nel 1897, 1915,1916 e 1918 a Palazzo Bentivoglio; nel 1910 nel Palazzo delle Poste; nel 1912 presso la sede dell’Accademia di Belle Arti; nel 1920 e 1922 a Palazzo Caprara-Montpensier; nel 1921 a Palazzo Pepoli Vecchio); ogni volta registrando una notevolissima affluenza di pubblico. Pochi conoscono il fatto per cui il bando di Concorso per la decorazione del Salone del Podestà venne indetto – anno di grazia 1907 – proprio dalla “Francesco Francia”; il vincitore risultò essere De Carolis. Il sodalizio si trovava allora sotto la presidenza dell’avvocato Giuseppe Bacchelli (1905-1914). Passarono gli anni e anche la presidenza Bacchelli venne archiviata. Le subentrò un lungo trentennio, dominato dalla figura di Giuseppe Lipparini (1877-1951), una fase definita dagli studiosi – forse troppo affrettatamente – di “stasi”, e in realtà ancora tutta da riscoprire e studiare; basti solo dire che, tra la seconda metà degli anni Venti e gli anni Quaranta del XX secolo tennero la Segreteria della “Francesco Francia” dapprima Nino Bertocchi e poi Rezio Buscaroli, entrambi artisti la cui personalità si mise in luce anche per essere eminenti studiosi e critici d’arte. Ad ogni modo, solo nel secondo dopoguerra le iniziative culturali della “Francesco Francia” poterono ripartire con rinnovato vigore. La nuova situazione di ritrovate energie, infatti, permise al nuovo responsabile diretto dell’Associazione – il Segretario Mariano Mazzocco (1947-1977) – di dar vita ad una serie di iniziative a dir poco decisive: per lo più mostre ; ma va qui almeno ricordato anche il Premio artistico intitolato a Mario Pozzati, istituito proprio dalla “Francesco Francia” ad un anno dalla scomparsa dell’artista, e che dal 1948 per alcune edizioni si svolse con grande richiamo e nell’interesse generale. Curata con le consuete passione e competenza dal pittore-critico Bertocchi, nel 1946 la “Francesco Francia” allestì la prima mostra postuma dedicata a Luigi Bertelli, rassegna che decretò de facto la piena e definitiva consacrazione dell’antico maestro bolognese (era scomparso nel 1916), da quel momento riconosciuto come il principale ispiratore di gran parte della pittura emiliana del secolo a lui successivo. Un anno particolarmente fervido di iniziative fu il già ricordato 1948, per la grande mostra bolognese e milanese dedicata a Carlo Carrà nonché per quella celebrativa del Crespi. La collaborazione con la Soprintendenza, a partire dalla mostra con cui esordirono gli anni Cinquanta – la “Pittura Bolognese del Trecento”, rassegna cui si legano i nomi immortali di due Soci Onorari (Roberto Longhi e Francesco Arcangeli) – rappresentò invece per la “Francesco Francia” l’aprirsi di un fortunatissimo quindicennio, autentica era di gloria per la Segreteria Mazzocco: basti solo qui ricordare la prima mostra postuma dedicata a Protti (cui ne seguirà una seconda ventuno anni dopo, nel 1971); la “Rassegna di pittura italiana contemporanea” (1951), ma soprattutto le quattro Biennali d’Arte Antica, di cui il Segretario Mazzocco seguì tutta la parte tecnico-organizzativa e che, ormai quasi leggendarie, erano destinate (anche grazie all’apporto della “Francesco Francia”) ad attribuire grande fama al nome di Bologna nel panorama internazionale e nel contesto culturale dei conoscitori e critici d’arte, studiosi quali (solo per citare il principale tra i grandi amici della “Francesco Francia”) Sir Denis Mahon: “Guido Reni” (1954), “I Carracci” (1956), “L’Ideale Classico” (1962), “Guercino” (1968). In parallelo, l’attivismo di Mariano Mazzocco – a quel punto responsabile organizzativo anche del neo costituito Ente Bolognese Manifestazioni Artistiche (E.B.M.A.) – si espresse nell’allestimento e nella presentazione di altre corpose rassegne: la “Scultura Italiana nel XX Secolo” (1957), i “Disegni Veneti in Polonia” (1960); la monografia dedicata a “Giovanni Romagnoli” (1961), le Incisioni del “Piranesi” (1963) iniziativa quest’ultima il cui prestigio indiscutibile fu riconosciuto anche all’estero. Altro anno assai intenso fu il 1966: la monografica di “Carlo Corsi”; la mostra sulla “Scultura bolognese del Settecento” (che precorse di tredici anni quella curata dal Riccomini); infine ma non da ultima la antologica dedicata a “Giovanni Chiarini”. L’azione della “Francesco Francia” non si esaurì tuttavia nell’organizzare mostre,sia pur di altissimo pregio e livello: il sodalizio, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, recuperò infatti una antica ma sempre fruttuosa serie di collaborazioni con le scuole d’istruzione artistica, ma estendendola a livello internazionale (in particolare col Giappone, nazione che per tanti motivi destava allora più di un interesse); inoltre, a partire dai primi anni Settanta, in concomitanza con le mostre allestite al Museo Civico, l’Associazione predispose la pubblicazione di vasti cataloghi – la serie degli “Incisori” – il cui contenuto era relativo alle raccolte conservate presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna (Gabinetto delle Stampe) e che tuttavia , fino a quel momento, nessuno (specialmente per mancanza di personale specializzato) aveva ancora provveduto a censire regolarmente con una sì ampia e ragionata opera di catalogazione; fu dunque l’Associazione a patrocinare l’impresa, conclusasi dopo sette volumi nel 1993. La “Francesco Francia” stabilì allora lo stanziamento annuo di risorse finanziarie per la inventariazione sistematica delle 35 mila stampe antiche bolognesi, raccolta che costituisce tuttora la terza per importanza in Italia e con opere risalenti ai primordi dell’acquaforte. L’iniziativa ebbe per felice conseguenza il costituirsi in Bologna di un nuovo ruolo, quello di Direttore del Gabinetto delle Stampe, carica che fu inizialmente affidata a due fedelissime della “Francesco Francia”: Giovanna Gaeta Bertelà e poi Rosa D’Amico. Altro periodo notevole per iniziative fu quello compreso tra il 1969 e il 1971, ove spicca la mostra che portò alla riscoperta di “Niccolò dell’Abate”, condotta in collaborazione con i più prestigiosi nomi della critica d’arte di Francia. Assolutamente memorabile fu tuttavia, nel 1973, la mostra dedicata a “Silvestro Lega”, decisamente la più vasta retrospettiva fino ad allora mai tentata sopra un filone di studi fino ad allora trascurato dalla critica – i Macchiaioli – e che oggi è invece quasi ovvio collegare alla migliore produzione artistica nazionale: si può perciò senza dubbio affermare che, principalmente in questo caso, l’azione pionieristica dell’Associazione rappresentò qualcosa di notevole. Coeve a tale sforzo organizzativo e culturale furono inoltre le retrospettive dedicate a “Corazza” (1975) e a “Paolo Manaresi” (1978) e le rassegne dei “Disegni di Artisti Italiani dal XVI al XIX secolo”(1976 e 1977). Si trattava però, nello stesso tempo, anche degli ultimi splendori da parte del sodalizio: abituata infatti da decenni a incarnare la funzione di contribuire a tracciare, a vantaggio di Bologna, un valido sentiero nel settore delle Arti ( tale da rendere idealmente l’epoca contemporanea erede di quei secoli, dal Cinquecento al Settecento, che proprio nelle Belle Arti avevano visto la città primeggiare in Europa), la “Francesco Francia” dopo il Settantasette, e non per caso in coincidenza con l’ uscita di scena del proprio storico Segretario Mariano Mazzocco (1978), si ritrovò in una situazione dove il panorama artistico era ormai profondamente mutato tanto a livello locale che nazionale e internazionale. Tale condizione, tradottasi in un parziale ripiegamento rispetto ai trascorsi , si prolungò per circa due decenni, e tuttavia non era destinata a restare definitiva poiché – proprio come l’araba fenice –l’Associazione era destinata a riemergere così, grazie ad una nuova dirigenza, dal secondo decennio del presente secolo, da esser messa in condizione di ricostituire in parte i perduti contatti istituzionali e culturali, specie con le nuove generazioni di Artisti e di studenti. Per ciò si può oggi affermare che per questo antico e glorioso sodalizio (come lo ha definito Antonio Paolucci) – rinnovato certo nella forma, non già nella più valida sua sostanza – esistano fin d’ora tutte le condizioni per affrontare le nuove immancabili sfide future, sempre nel solco di quella innovazione ben riuscita che si chiama tradizione. |

SOCI NELL’ANNO DI FONDAZIONE Francesco ALBINI Tito AZZOLINI Francesco BALDI Leonardo BANZI Giuseppe BARBANTI Enrico BARBERI Silvio BATTISTINI Paolo BEDINI Ugo BERNAROLI Flavio BERTELLI Piero BIANCONCINI PERSIANI Filippo BRUNETTI Alessandro BUONGIORGI Vittorio CALEGARI Gustavo CALLETTI Giulio CALZOLARI Giannina CAPRARA Cleto CAPRI Leonida CARPI Eugenio CASALI Achille CASANOVA Luigi CAVALIERI Felice CAVAZZA Francesco CAVAZZA COLLEGIO VENTUROLI Ettore DALL’OLIO Riccardo DALL’OLIO Alberto DALLOLIO Egle DOLARA ADAMI Luigi DONINI Bice FACCIOLI Raffaele FACCIOLI Raffaele FACCIOLI Alessandro FAVA GHISILIERI Vittorio FIORI Pietro FOSSI Arrigo FRANCHI Francesco FRIGIERI Giuseppe GALLOTTI Zelmira GALVANI MURATORI Giuseppe GARANI Celso GARDENGHI Angelo GATTI Ugo GHEDUZZI Luigi GIBELLI Tullo GOLFARELLI Silvio GORDINI Ugo GREGORINI BINGHAM Anacleto GUADAGNINI Procolo ISOLANI Leonardo KLUFTINGER Carlo LEGNANI Carlo Antonio LOLLI Pietro MACCAGNANI Pellegrino MAGISTRINI SPINELLI Aldo MAIANI Augusto MAJANI Nerio MALVEZZI Girolamo MALVEZZI CAMPEGGI Giuseppe MARCHELLO Riccardo MARCHESINI Raffaele MARCHI Antonio MARESCALCHI Annibale MARSIGLI Luigi MASETTI Giovanni MASOTTI Mario MATTEI-VENTUROLI Enea MAZZOTTI Pompeo MELLONI Adolfo MERLANI Augusto MILANI Alberto MONTANARI Francesco MONTANARI Attilio MUGGIA Alfonso MURATORI Antonio d’ORLEANS-MONTPENSIER Arturo ORSONI Emma PADOVANI GALLOTTI BENELLI Enrico PANZACCHI Lodovico PAOLUCCI Carlo PARMEGGIANI Pietro PASOLINI ZANELLI Alberto PASQUINELLI Enrico PINI Romeo PINZINI Carlo Alberto PIZZARDI Antonio POGGI Pietro POPPI Pasquale RIZZOLI Filippo ROFFI Giuseppe ROMAGNOLI Alfonso RUBBIANI Pietro RUSCONI Ettore SABBIONI Agostino SALINA Giovanni SALINA AMORINI Luigi SAMOGGIA Cesare SANGUINETTI Diego SARTI Alfonso SAVINI Alfredo SAVINI Giulio SCARAMELLI Bartolomeo SEGANTI Carlo SOCINI Maria SPADA Teresa SPADA Francesco STAGNI Teresa STAGNI SUCCESSORI BARONI Pietro SUPPINI Alfredo TARTARINI Bianca TERMESANI Giuseppe TIVOLI Argia TROMBETTI Amalia VENTURINI Aristide VENTURINI Pietro VERONESI Coriolano VIGHI Giulio VITA Marianna ZAMBECCARI Amilcare ZAMORANI SOCI ONORARI tra gli altri, nella storia dell'Associazione Francesco ARCANGELI Riccardo BACCHELLI Alfredo BARBACCI Felice BATTAGLIA Germain BAZIN Bernard BERENSON Marisa BIOLCHINI BATTIGELLI Stefano BOTTARI Giuseppe DE LOGU Luigi EINAUDI Giovanni ELKAN Andrea EMILIANI Guido FANTI Gherardo FORNI Cesare GNUDI Guido GONELLA Otto KURZ Roberto LONGHI Denis MAHON Guido A. MANSUELLI Mariano MAZZOCCO Giorgio MORANDI Rodolfo PALLUCCHINI Attilio PODESTA' Carlo Lodovico RAGGHIANTI Fernando A. de SOTOMAYOR Pietro TOESCA Lionello VENTURI Giovanni SPADOLINI Hermann VOSS Renato ZANGHERI attuali Daniele BENATI Jadranka BENTINI Rolando DONDARINI Marzia FAIETTI MENOZZI Louis GODART Anna Maria MATTEUCCI Antonio PAOLUCCI Renzo PREDI Daniele RAVAGLIA Fabio ROVERSI MONACO Giuseppe SASSATELLI Leone SIBANI Vitaliano TIBERIA Gian Battista VAI Angelo VARNI |

DALLA MOSTRA DEL 120° - ANNO 2014

MOTIVAZIONE PATROCINIO SOVRINTENDENZA